Когда начинается и когда заканчивается подростковый кризис?

В среднем (для климатической зоны Северной Европы и северо-запада России): 11-16 лет - у девочек и 12-18 лет - у мальчиков. Но на практике все происходит сугубо индивидуально. В качестве пикантности: подростку Достоевского из одноименного романа - двадцать один год. Не слабо, как говорят сами подростки, не правда ли?

В целом, у девочек подростковый кризис протекает в более мягкой форме, наступает раньше и кончается быстрее, чем у мальчиков. Может быть, это связано с тем, что требования к самоопределению юношей и мужчин в нашем обществе традиционно жестче, чем аналогичные позиции для девушек и женщин.

И все же начало и конец подросткового кризиса - дело сугубо индивидуальное, и любые точные предсказания в этом вопросе неизбежно будут носить характер спекуляции.

Цели и задачи подросткового кризиса

Принято считать, что основной целью подросткового кризиса является самоутверждение подростка, отстаивание себя как полноценной личности. Отчасти это, разумеется, именно так и есть. Социальная, интеллектуальная и биологическая зрелость человека в нашем сегодняшнем обществе разнесены во времени, то есть наступают не одновременно. И стало быть, какую-то из этих «зрелостей» и отстаивает наш подросток. Но какую?

Понятно, что о биологической зрелости 11-летней девочки или 13-летнего мальчика не может быть и речи. Несмотря на грустный факт появления в нашей стране прослойки детей, образование которых заканчивается после пятого-шестого класса, основная масса юношества в этом возрасте все еще продолжает плодотворно (или не очень) учиться в школе. Следовательно, насильственное или добровольное, но интеллектуальное развитие тоже еще на полпути. Социальная зрелость наступает в нашей стране чуть ли не позже, чем в большинстве развитых стран. Тридцатилетний мужчина, имеющий собственную семью, которому регулярно помогают старички-родители, - отнюдь не нонсенс как в Советском Союзе, так и в сегодняшней России. В последние годы, в связи с общей «американизацией» сознания и самой жизни, вроде бы наметилась тенденция к более раннему обособлению молодых людей от родительской семьи. Но пока это только тенденция.

Так какую же зрелость наш подросток отстаивает? Воображаемую, как считает большинство «пострадавших» от подросткового кризиса родителей? Или мы что-то упустили из виду?

Разумеется, упустили! За звучными терминами мы не заметили главного - самого человека. Однозначно незрелого по всем вышеописанным (и многим другим) позициям, но также однозначно существующего в нашем пространственно-временном континууме.

Когда ребенок рождается, первые минуты своей жизни он связан с матерью пуповиной - материальной биологической структурой, по которой к нему на протяжении всей внутриутробной жизни поступали необходимые для этой самой жизни вещества. Потом пуповину обрезают, но связь ребенка с матерью все еще во многом физична - кормление грудью, тесный физический контакт. Известно, что младенцы, лишенные тесного физического контакта со взрослым человеком в первые месяцы жизни, часто погибают, даже если кормление и гигиенический уход за ними близки к идеальным показателям.

Когда ребенок начинает ходить, первое время он предпочитает передвигаться, держась за материнский подол или палец. В дальнейшем (2-3 года) ребенок очень нервничает и пугается, когда мама или папа куда-то уходят, оставляя его одного или с малознакомыми людьми.

Постепенно, однако, сфера самостоятельных действий ребенка расширяется. Он сам играет в песочнице, посещает детский сад, бегает с другими ребятами во дворе. Но обиженный сверстниками, разбив коленку, он все равно идет к маме или папе за защитой, жалостью и лаской. Иногда (с годами все реже) он приходит просто так, залезает на колени («Не стыдно тебе, такой большой!»), или просто прижимается к маминому боку, испытывая потребность в «подзарядке» все той же биологической по сути общностью, без которой не могут выжить младенцы. С поступлением в школу сфера социальных контактов ребенка стремительно расширяется. Появляются первые настоящие друзья «до гроба», первые недруги Альтруизм и предательство, верность и честь - все это теперь существует вне дома, в сфере социальной жизни ребенка. Делится ли он дома своими победами и поражениями, находками и потерями - это зависит исключительно от поведения родителей, от их собственной нравственной позиции и от искренности их заинтересованности в том, чтобы ребенок не просто «не дрался», «не хулиганил», «дружил только с приличными детьми», а именно учился общаться, вести за собой и подчиняться другим, побеждать и терпеть поражение, находить выход в трудных, запутанных, и не всегда понятных взрослым ситуациях взаимоотношений детского социума. В это время (5-6 класс) наша воображаемая связь-резинка между ребенком и родителями растягивается до максимума. Дальнейшее ее растяжение становится болезненным для одной или для обеих сторон.

И тут-то как раз и наступает подростковый возраст. И его целью и задачей становится обрыв этой самой когда-то жизненно необходимой, а теперь сковывающей дальнейшее развитие связи.

- Я больше не ваш придаток! - заявляет подросток. - Я самостоятельный человек.

Он передергивает, блефует, и на любой вопрос в лоб («В чем это ты такой самостоятельный?!») у него нет вразумительного ответа. Есть только чувство дискомфорта от перерастянутой «резинки». Если у родителей в момент самых первых заявлений хватит ума и смелости самим перерезать эту связь («Хорошо, ты самостоятельный человек, живущий рядом с нами. Ты можешь сам принимать те решения, которые тебе по силам. Если ты с чем-то не справишься, мы поможем тебе, но уже не как суверен вассалу, а как твои самые близкие друзья»), то ребенок-подросток, как правило, пугается внезапно открывшейся перспективы самому отвечать за все, и одновременно благодарен родителям за доверие, проявленное к его личностным силам. В этом случае условное расстояние между ним и родителями может стать даже меньше, чем было «до обрезания».

Если же (что бывает гораздо чаше) родители боятся перерезать эту морально и физически «устаревшую» связь, с тем чтобы заменить ее на новую («Это же все только слова, он же на самом деле еще глупый! Ничего не понимает! Жизни не знает!»), то ножницы берет сам подросток (иногда в ход идут копи и зубы), и вот именно тогда мы и имеем дело не просто с подростковым возрастом, но с подростковым кризисом во всей его красе. Если подростку после долгих попыток все же удается перегрызть охраняемую родителями «резинку», то его по инерции относит так далеко, что на восстановление доверительных и полноценных отношений могут потребоваться годы.

Если же родители оказываются сильнее, и подросток смиряется с длящимся положением «суверен - вассал», то его личностное развитие неизбежно искажается и надолго сохраняет инфантильные черты. Иногда в этом случае развивается невроз.

Итак, целью и задачей подросткового кризиса является приобретение не самостоятельности (она подростку еще и не нужна, и не по зубам), но личностной автономии, необходимой для дальнейшего развития личности по взрослому типу, то есть, иными словами, для развития умения брать на себя ответственность за все последствия своих взглядов, слов и действий.

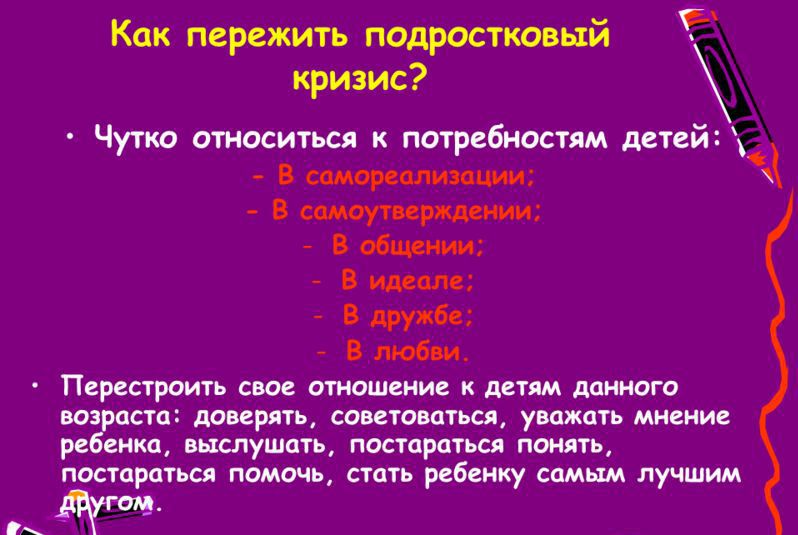

Как вести себя родителям?

Во-первых, необходимо внимательно относиться к возрастному развитию своего чада, чтобы не пропустить первые, еще смазанные и неотчетливые признаки наступления подросткового возраста.

Как уже было сказано выше, подростковый возраст наступает у каждого ребенка в свое время и никакие общие правила здесь не могут быть догмой. Я видела десятилетнего мальчика-грузина, который имел отчетливые усики и отчетливый подростковый конфликт с папой, который в свою очередь никак не мог в это поверить и темпераментно объяснял мне, что у него самого никакого подросткового кризиса не было, и вообще в грузинских семьях такие безобразия не встречаются.

Видела я и двадцатичетырехлетнюю молодую женщину, которая пришла ко мне на прием вместе с встревоженной мамой, которая говорила о том, что вот, дочка окончила институт, вышла замуж, но жить самостоятельно отказывается наотрез, по-прежнему во всем советуется с мамой, и живет как бы ее умом. Когда девочке было 14 лет, маму это необычайно радовало и хотелось сохранить такое состояние отношений подольше. Мама как личность гораздо сильнее дочери, и у нее все получилось. Но с трудом завоеванный результат теперь почему-то радовать перестал.

Во-первых, отнеситесь серьезно к индивидуальным темпам развития вашего ребенка. Не считайте его маленьким, когда он уже начинает ощушать себя подростком. Но и не толкайте в подростковость насильно. Возможно, вашему сыну (или дочке) нужно на год или два больше времени, чем его сверстникам. Ничего страшного в этом нет.

Во-вторых , отнеситесь серьезно ко всем декларациям вашего подростка, какими бы глупыми и незрелыми они вам ми казались.

Обсудите и проанализируйте вместе с сыном (или дочкой) каждый пункт. Добейтесь того, чтобы вы одинаково понимали, что именно значит, например, такая фраза, как: «Я все могу решать сам!». Что именно за ней стоит? Я могу сам решать, какую куртку мне надеть на прогулку? Или я могу сам решать, ночевать ли мне дома? Дистанция, согласитесь, «огромного размера». Кроме того, серьезное, лишенное насмешки и пренебрежения обсуждение важно еще и потому, что подросток довольно часто делает свой запрос «с запасом», так же как называет цену рыночный торговец. Именно для того чтобы можно было поторговаться и уступить. А родители иногда, вместо того чтобы увидеть эту «рыночность» за проса, пугаются непомерности требований и начинают паниковать и запрещать все подряд.

В-третьих, как уже было сказано выше, прекрасно если вы сами и вовремя перережете «связь-резинку».

Как можно раньше дайте нашему подростку столько самостоятельности, сколько он может съесть. Утомительно и занудно советуйтесь с ним по каждому пустяку. («Как ты думаешь, какие лучше обои купить? Подешевле и похуже, или получше, но подороже?», «А огурцы какие будем в этом году сажать? Как в прошлом году или попробуем новый сорт?»). Беззастенчиво впутывайте его в свои проблемы и проблемы семьи. («Сегодня мой начальник опять ругался, что клиенты жалуются… А что я могу сделать, если половина из них явно нуждается в помощи психиатра! Как бы ты на моем месте поступила?», «Опять у бабушки почка болит. Что будем делать? Вызвать врача или опять те таблетки купить, что в прошлый раз помогли?»). Пусть подросток поймет, что вы действительно, не на словах, а на деле, видите в нем равного вам члена семьи.

В-четвертых, обязательно сами делайте то, чего вы хотите добиться от своего сына (или дочки). Звоните домой, если где-то задерживаетесь. Рассказывайте не только о том, куда и с кем вы ходите, но и о содержании вашего времяпрепровождения. Давайте развернутые и по возможности многоплановые характеристики своим друзьям и знакомым. Это позволит вам побольше узнать о друзьях вашего сына (или дочки). Чаще приглашайте к себе гостей. Если у вас, родителей, «открытый дом», вы, скорее всего, будете видеть тех, с кем проводит время ваше чадо. И вовремя сможете принять меры, если что-то пойдет наперекосяк. Рассказывайте о своих чувствах и переживаниях. Возможно, иногда что-то расскажет и ваш ребенок. Делитесь с подростком своими проблемами. Не стесняйтесь попросить у нею совета. Вопреки распространенному мнению, иногда подростки очень чувствительны и тактичны в оценке и коррекции именно чужих ситуаций. Кроме того, в этом случае существенно повышается вероятность того, что и со своей проблемой чадо пойдет именно к вам, а не в ближайший подвал.

В-пятых, постарайтесь обнаружить и исправить те ошибки в воспитании, которые вы допускали на предыдущих этапах. Если вы, конечно, не сделали этого раньше. Относительно «обнаружить» проблем обычно не бывает. Потому что именно в подростковом возрасте все допущенные ранее ошибки лезут наружу и зацветают пышным цветом.

По материалам книги Е.В. Мурашовой «Понять ребенка», г.Екатеринбург, «У-Фактория», 2004 г

Подростковый возраст медики классифицируют с довольно раннего периода. Врачи и юристы различают несколько категорий подростков:

- Младший подросток – 12-13 лет

- Средний подростковый возраст – 13-16 лет

- Старший подростковый возраст – 16-17 лет.

К какому возрасту относится ваш ребенок? Родителям иногда очень трудно справиться с сыном или дочкой, которые в этом возрасте становятся совершенно несносными. Они просто не знают, что им делать: еще недавно такой послушный ребенок теперь постоянно дерзит, у него на все своя точка зрения, он считает, что умнее всех родителей и бабушек с дедушками, вместе взятых. Взрослым нужно понять, что это продиктовано не испортившимся характером сына или дочки, а подростковыми особенностями, которые редко кого обходят стороной. В конце-концов, пару десятков лет назад родители сами были такими, просто забыли…

Почему подростковый возраст самый трудный?

Чем объясняются трудности подросткового возраста, который – хочется того или нет – всегда самый сложный в отношениях родителей и ребенка? Прежде всего, этот возраст характеризуется гормональными бурями, из-за которых идут изменения в поведении и психике ребенка.

Избыточное производство одних гормонов и недостаток других, смена их соотношений может сделать из ребенка настоящего тирана или наоборот – депрессивную истеричку. Этот период родителям нужно пережить, потому что он временный. 3-5 лет терпеливого отношения и разумных требований к сыну или дочке – такова нелегкая родительская плата за причуды физиологии.

Конечно, гормоны – не единственный камень преткновения в понимании старшего и младшего поколения. Ребенок бурно растет, развивается, он хочет чувствовать себя взрослым, но социально и психологически пока что к этому не готов. Поэтому родителям стоит уяснить, что конфликты ребенка с ними или с учителями в школе, а также друг с другом – это, прежде всего, конфликт подростка с самим собой. Кризис подросткового возраста. Чем характеризуется этот сложный период?

- Постоянное или периодическое чувство беспокойства, суетливости, тревожности

- Завышенная или заниженная самооценка

- Повышенная возбудимость, ночные эротические фантазии, повышенный интерес к противоположному полу

- Резкие перепады настроения от веселого до мрачно-депрессивного

- Постоянное недовольство родителями или другими людьми

- Обостренное чувство справедливости

У ребенка в это время происходит постоянная борьба с самим собой. С одной стороны, он уже взрослый, у него есть все половые признаки взрослого человека (особенно в старшем подростковом возрасте). С другой стороны, подросток еще не может социально себя реализовать, он просит деньги у мамы и папы на булочки и кофе, и ему это стыдно. К тому же, подросток склонен в этом возрасте приписывать себе много заслуг, которые взрослые почему-то не признают. Самая большая его претензия к миру в этот период – подростку как будто бы не дают права на свободу и во всем ограничивают.

Каких реакций ожидать от подростка?

Реакции подростков в этом возрасте можно разделить на 4 больших группы. Родителям важно знать о них, чтобы успешно ориентироваться в непростом поведении своего ребенка.

«Реакция повальной эмансипации»

Это самая распространенная реакция в подростковый период. Ребенок как бы говорит и родителям, и всему миру: «Я уже взрослый, слушайте меня, считайтесь со мной! Не нужно меня контролировать!» Ребенок в это время хочет показать, что он – личность, свободная, самостоятельная, и не нуждается в указаниях других, что ему делать. Слишком много потребности в самовыражении и слишком мало опыта – вот два фактора, которые порождают конфликт подросткового возраста.

Ребенок конфликтует со взрослыми и одновременно – сам с собой. Не удивляйтесь, если ребенок отказывается выполнять простые просьбы: убрать в комнате, сходить в магазин, надеть ту или другу курточку. Этот возраст характеризуется как возраст обесценивания всего опыта, который накопили старшие, и их духовных идеалов. В стремлении к воображаемой свободе подросток может пойти на крайние поступки: уйти из дома, не ходить в школу, постоянно возражать родителям, кричать и истерить. Это типичная реакция для этого возраста, поэтому родителям нужно набраться терпения и такта и почаще говорить со своим сыном или дочерью, не упустить психологических срывов.

Реакция группирования

Это линия поведения, при которой подростки собираются в группы – по интересам, по психологическим потребностям, по социальному статусу. В возрасте 14-17 лет детям свойственно сколачивать группы: музыкальные, где они вволю могут покричать и побарабанить, поиграть на гитаре, спортивные, где они могут побороться и показать друг другу разные приемы, наконец, дворовые, где дети могут выпить вместе пива или энергетика и поговорить о запретном – о сексе, например. В такой группе обязательно есть лидер – он учится завоевывать свой авторитет прямо как во взрослой жизни, есть конфликтующие стороны и те, кто поддерживает друг друга. Такие подростковые группы – модель будущего взрослого общества. Дети тренируются вести себя так, как ведут себя их папы и мамы. Правда, неосознанно.

Зачастую подростки дорожат мнением своего маленького коллектива и стараются не уронить в нем свой авторитет. Мало кто в этом возрасте позволяет себе роскошь и имеет достаточно мудрости оставаться самим собой. Мнение Коли из его класса может быть для ребенка авторитетом, а мнение родителей он может не ставить ни во что.

Реакция хобби (увлечений)

Этим хобби для подростков могут быть разные занятия, как хорошие, так и плохие. Спортивная борьба, танцы, музыкальная группа – хорошо. Отбирание денег у младших по возрасту – плохо. Но и то, и другое в подростковом возрасте может уживаться и проявляться. Хобби делятся на:

познавательные (все занятия, которые дают новые знания – музыка, катание на роликах, фотография)

накопительные (собирание плакатов, марок, денег и так далее) спортивные (занятия бегом, штангой, танцами и т.д.)

Реакция хобби – хороший повод для родителей лучше узнать своего ребенка и дать ему побольше любимых заданий вместо того, чтобы ребенок тратил время на споры и доказательства своей правоты. Если подросток занят любимым делом, у него просто не останется времени на бунты.

Реакция самопознания

Эта реакция проявляется у подростка как способ понять себя и главное – на что ребенок способен, что у него лучше всего получается, в чем он лучше всего может себя проявить. Максимализм в подростковом возрасте и вера в то, что он сможет переделать весь мир – черты, свойственные для ребенка. Это хорошие черты, которые при сильном упорстве сделают из такого ребенка успешного человека. Жаль только, что через пару-тройку лет эти черты постепенно угасают и подросток, ставший взрослым, едет на нелюбимую работу или махает на себя рукой.

Самые важные черты подростка, который проникается самопознанием – сравнивание себя с другими людьми (как правило, более успешными)

- Формирование для себя авторитетов и кумиров

- Формирование собственной личностной ценности

- Цели и задачи на будущее (покорить мир, изобрести машину времени, придумать новую ядерную бомбу)

Когда ребенок общается со своими сверстниками взрослыми, его самооценка корректируется и регулируется. Ребенок жаждет признания – явно или скрыто. Если это ему удается, он становится более успешным. Если нет – появляются скрытые комплексы, желание возместить невнимание общества вызывающим поведением. Или, наоборот, подросток замыкается в себе и перестает доверять людям. В этом тоже проявляется кризис подросткового возраста.

Черты характера подростка, которые важно знать родителям

Всем подросткам в той или иной мере свойственны одинаковые черты характера. Родителям стоит знать их, чтобы быть готовыми вовремя реагировать на выходки сына или дочери. И понимать, что такое поведение не исключение, а норма в подростковом возрасте. Поэтому нужно проявить максимум терпения и мудрости в общении с ребенком-подростком. Вот какие линии поведения характерны для подростков 12-17 лет, которые страдают кризисом подросткового возраста

- Неприятие несправедливости, резкое отношение к малейшим ее проявлением

- Жесткость и даже жестокость по отношению к близким, особенно к родителям

- Неприятие авторитетов, особенно авторитета взрослых

- Желание самому принять меры и разобраться в ситуациях, которые происходят с подростком

- Сильная эмоциональность, ранимость

- Стремление к идеалу, стремление быть совершенным, но неприятие любых замечаний со стороны взрослых

- Стремление к экстравагантным поступкам, желание выделиться «из толпы»

- Показная бравада, стремление показать свою решимость и храбрость, «крутость»

- Конфликт между желанием иметь много материальных благ и невозможностью их заработать, желание иметь «все и сразу».

- Чередование периодов бурной деятельности и безынициативности, когда подросток разочарован во всем мире.

Знание этих особенностей поможет родителям более лояльно отнестись к своим детям, когда они переживают кризис подросткового возраста, и легче перенести его самим.

Развитие ребенка с детского возраста до взрослого периода сопровождается периодическими душевными кризисами. Возрастной ценз кризисных периодов следующий:

- годовалый возраст;

- в три-четыре годика;

- семилетний кризисный период;

- кризисные явления с 13 до 17 лет.

Возрастные кризисы - определение

Возрастные кризисы - определение Особо серьезными считают возрастные явления, которые происходят в 3-4 года и кризис 17 лет.

Кризис 4 лет у детей проходит более безболезненно, родители могут помочь своему малышу пережить этот процесс. Отечественная психология период взросления подростка считает самым сложным, поскольку начинается перестройка личности, подросток в этот период может полностью поменять взгляды. Родное дитя для родителей становится чужим непонятным человеком, способным на непредсказуемые поступки.

Особенности и периоды подросткового возраста

Особенности и периоды подросткового возраста Следует уточнить, что границы подросткового кризиса индивидуальны для каждого подростка.

Характерные признаки кризиса у подростков

Кризис подросткового возраста подступает постепенно. Родителям очень важно распознать первые его проявления. Не надо делать вид, что ничего не происходит, что все пройдет само-собой. Признаки назревания кризиса у некоторых подростков начинают проявляться уже к 10 годам, другие вступают в проблемную стадию в 13-17 лет

Психологи считают, что, чем позднее проявляется возрастная проблема, тем острее протекают кризисные явления.

Общение со сверстниками выходит на первый план

Общение со сверстниками выходит на первый план Характерными кризисными проявлениями можно считать:

- Тяга к обществу более старших детей или активизация общения с одногодками.

- У подростков проявляется резкая тяга к автономии, самостоятельности и независимости. Свое мнение он считает единственно-правильным.

Советы: Если родители стали замечать, что ребенок может общаться со ровесниками бесконечно долго, а в семье тяготится общением, отмалчивается, теряет интерес к семейным делам, значит проблема переходного возраста пришла в ваш дом. Пора незамедлительно посетить психолога и почитать специальную литературу.

Основные признаки кризиса подросткового возраста

Основные признаки кризиса подросткового возраста Родителям надо знать, что криз в подростковом возрасте имеет свои «плюсы» - противоречия, разрывающие душу подростка нужны для того, чтобы сформировалась полноценная и гармоничная личность.

Основные фазы кризисного периода

- 1 фазу называют предкритической или негативной. Данный период характеризуется тем, что в сознании подростка рушатся стереотипы. Родители часто не понимают, что происходит с их чадом, поэтому возникает много разногласий в семье.

- 2 фаза является кульминационной точкой кризиса. Чаще всего такое случается в 13-15 лет. У кого-то этот период бурный, у иных проходит более спокойно и мягко. Для фазы 2 характерно пристрастие детей к неформальной культуре, они вступают в разные группировки или «прибиваются» к дурным компаниям.

- 3 фаза называется посткритической. На данном этапе происходит формирование новых отношений со сверстниками, с семьей и с обществом.

Пути развития подросткового кризиса

Пути развития подросткового кризиса Советы: Родителям надо проявлять максимум терпения и понимания. Ни в коем разе нельзя вступать в конфронтацию. Важно создать такой психологический климат дома, в котором подростку будет комфортно. Он должен чувствовать, что его любят в семье.

Папе и маме надо понять, что сын или дочь стали взрослеть, что с мнением своего чада надо считаться.

Кризис подростковый выражается в двух видах – зависимости и независимости.

Вид кризиса: независимость

Выражаются кризисные явления в том, что ребенок очень резко отторгает от себя окружающих и семью. Отсюда и название – независимый. Характерными чертами независимости становятся проявление своеволия, обесценивание мнения старшего поколения, отрицание их требований.

Кризис независимости - проявления

Кризис независимости - проявления Более резко и прямолинейно, проявления независимости заметны в 13-15 лет. Кризис 17 лет проявляется в более скрытых формах. Симптоматика кризисного периода сама по себе не пройдет. Она проявляется не все время, а периодами. Родителям не следует обострять отношения в это время.

Психология советует отнестись к возрастному кризису с пониманием. Ребенку тяжело пережить противоречия, его психика не может справиться с эмоциями, он не умеет управлять чувствами. Если вступить в конфронтацию, то подросток может сорваться или станет замкнутым.

Признак кризиса - отдаление от родителейСоветы: Родителям надо прислушиваться к «крику души» своего ребенка.

Не надо читать ему лекций, поучать и не следует разговаривать, как с малышом, поучительным тоном. В противном случае ситуация только ухудшится. Преодолеть проблемный возраст можно только с помощью терпения и любви к своему чаду.

Некоторые родители практикуют применение силы. Для юного нигилиста такое отношение спровоцирует только отрицательные реакции.

Вид кризиса: зависимость

Среди кризисов, которые переживают дети выявляется следующая тенденция. Если кризис 4 лет у детей, чаще всего, проявление независимости и стремление к самостоятельности, то у подростков намечается тенденция к зависимости.

Проявляется такой кризис чрезмерностью послушания, желанием быть «под крылышком» у старших. Подросток не имеет желания становиться взрослым, он страшится трудностей, не может принять самостоятельных решений, да и вообще боится самостоятельности.

Кризис зависимости - признаки

Кризис зависимости - признаки Такой кризис страшнее независимого. Тип поведения подростка предполагает, что ребенок станет инфантильным, развитие его станет медленнее.

Советы: Процесс кризиса находится в зависимости от поведения взрослых. Папы и мамы, бабушки и дедушки должны быть очень терпеливы.

Надо помнить, что ребенок интуитивно копирует поведение взрослых. И задача родителей – подать ребенку пример своим поведением.

Если родители чувствуют, что ребенок выбирает линию поведения «зависимость», они должны приложить все силы, отказывать своему чаду в покровительстве, чтобы приучить его к самостоятельной жизни.

Основа проблем подростков - притиворечия

Основа проблем подростков - притиворечия Как помочь подростку в преодолении кризиса

Даже очень любящие родители часто совершают много ошибок в воспитании детей. Трудным испытанием для многих является кризис 4 лет у детей. Советы психолога, полученные в этот период, годятся и для преодоления кризиса у подростка.

Советы родителям как пережить подростковый кризис

Советы родителям как пережить подростковый кризис - Любую проблему проще решить, если найти компромисс.

- Все члены семьи должны выполнять единые требования и правила. Это позволит подростку чувствовать себя равным.

- Родителям надо научить себя воспринимать ребенка, как личность, которая уже состоялась. Решая семейные вопросы, обязательно спрашивайте его мнение.

- Научите его справляться с эмоциями и чувствами личным примером.

- Проявляйте искренний интерес к его проблемам и увлечениям.

- Подростка надо поощрять за успехи, оказывать поддержку в начинаниях.

- Не надо сравнивать своего ребенка с прочими, не говорите ему, что он хуже других, поддерживайте его морально в трудных ситуациях.

- Не надо оценивать негативные высказывания юноши или девушки.

Подростковый период – это пора взросления, которая наступает в 13 лет, сюда входит переходный период в 15-16 лет, кризис 17 лет. Возрастная психология описывает каждый год этого трудного периода душевного становления и помогает родителям и педагогам понять тонкости и нюансы поведения подростков.

Похожие материалы

Подростковый кризис 13-14

Подростковый возраст является одним из самых важных, существенно влияющим на дальнейшее развитие, критическим периодом в жизни человека. Он выступает в роли «переходного мостика» между детством и взрослостью.

Понятие «кризис» применительно к подростковому периоду используется для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненность переходного состояния от детства к взрослости, этого периода разлома, распада (возраст «бури и натиска», «эмоционального шторма»).

Традиционно в качестве одной из основных причин возникновения выделяется половое созревание, которое влияет на психологический и психофизиологический облик, определяет его функциональные состояния (повышенную возбудимость, импульсивность, неуравновешенность, утомляемость, раздражительность), вызывает половое влечение (часто неосознанное) и связанные с этим новые переживания, потребности, интересы. Оно создает основания для специфических тревог, связанных с физическим Я, образом тела и определяет соответствующую кризисную симптоматику.

Проявляемое в этот период противопоставление себя взрослым, активное завоевание новой позиции является не только закономерным, но и продуктивным для формирования личности. Попытки взрослых избежать проявлений кризиса путем «предвосхищающего» создания условий для реализации новых потребностей в значительной части случаев оказываются безрезультатными. Подростки как бы специально «нарываются» на запреты, преднамеренно «принуждают» родителей к ним, чтобы иметь возможность собственными усилиями раздвинуть рамки, задающие пределы их возможностям. Именно через это столкновение они узнают себя, о своих возможностях, удовлетворяют потребность в самоутверждении. В случаях, когда этого не происходит и подростковый период проходит гладко, бесконфликтно, то в дальнейшем можно столкнуться с двумя вариантами: с запоздалым, а потому особенно болезненным и бурным протеканием кризиса в 17–18 лет или с затяжной инфантильной позицией «ребенка», характеризующей человека в период молодости и даже в зрелом возрасте.

При этом нужно, конечно, иметь в виду, что кризисные симптомы не проявляются постоянно, это скорее эпизодические, хотя порой и достаточно длительные явления, их интенсивность и способы выражения также различны. Важен сам факт личного обособления, противопоставления, завоевания собственной позиции.

Рассматривая кризис подросткового возраста как один из самых важных и сложных критических периодов развития, наиболее адекватным являяется традиционное представление о том, что протекание возрастного кризиса проходит три фазы:

1) негативную, или предкритическую, когда происходит ломка старых привычек, стереотипов, распад сформировавшихся ранее структур;

2) кульминационную точку кризиса (в подростковом возрасте – это 13 лет, хотя эта точка, конечно, достаточно условна);

3) посткритическую фазу, т.е. период формирования новых структур, построения новых отношений и т.п.

Переход к подростковому возрасту характеризуется возникновением различных форм отстаивания собственной самостоятельности, независимости. Причем чаще всего это проявляется в известных и ярко выраженных трудностях поведения – негативизме, упрямстве, открытом непослушании, конфликтах со взрослыми, стремлении всегда настоять на своем. Кратко это можно описать так: повышенная конформность по отношению к группе сверстников и демонстративное противопоставление себя не столько взрослым, сколько образу послушного ребенка, который часто культивируется этими взрослыми. Это противопоставление может быть достаточно длительным, ярко выраженным или же сглаженным.

Возможны два пути протекания кризиса:

Симптомы первого – это классические симптомы практически любого из кризисов детского возраста: строптивость, упрямство, негативизм, своеволие, недооценка взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, ранее выполнявшимся, протест-бунт. Некоторые авторы добавляют сюда также ревность к собственности. Для подростка требование не трогать ничего у него на столе, не входить в его комнату, а главное – «не лезть ему в душу». Остро ощущаемое переживание собственного внутреннего мира – вот та главная собственность, которую оберегает подросток и ревниво защищает от других.

Второй путь противоположен: это чрезмерное послушание, зависимость от старших или сильных, возврат к старым интересам, вкусам, формам поведения.

Если «кризис независимости» – это некоторый рывок вперед, выход за пределы старых норм, правил, то «кризис зависимости» – возврат назад, к той своей позиции, к той системе отношений, которая гарантировала эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. И то и другое – варианты самоопределения (хотя, конечно, неосознанного или недостаточно осознанного). В первом случае это: «Я уже не ребенок», во втором – «Я ребенок и хочу оставаться им».

Позитивный смысл подросткового кризиса заключается в том, что через него, через борьбу за эмансипацию, за собственную независимость, происходящую в относительно безопасных условиях и не принимающую крайних форм, подросток удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении, у него не просто возникают чувство уверенности в себе и способность полагаться на себя, но и формируются способы поведения, позволяющие ему и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями. Это дает основание считать, что именно путь «кризиса независимости» является наиболее конструктивной формой протекания кризиса с точки зрения заложенных в нем возможностей для формирования личности. Вместе с тем наиболее экстремальные проявления «кризиса независимости» чаще всего непродуктивны.

«Кризис зависимости» – достаточно неблагоприятный вариант развития. Важно учесть, что подростки, так переживающие кризис, как правило, не вызывают у взрослых беспокойства, напротив, родители часто гордятся тем, что им удалось сохранить нормальные, с их точки зрения, отношения, т.е. отношения по типу «взрослый – ребенок».

Конечно, не следует на весь подростковый возраст смотреть под углом кризиса. Но знание кризиса необходимо для того, чтобы помочь подростку наиболее полно реализовать возможности этого периода, выработать эффективные, конструктивные способы преодоления трудностей, что, с точки зрения современной психологии, важно для решения главных задач развития в этот период.

Подростковый возраст является одним из самых важных, существенно влияющим на дальнейшее развитие, критическим периодом в жизни человека. Он выступает в роли «переходного мостика» между детством и взрослостью и характеризуется многочисленными резкими, бурными изменениями в организме ребенка. Изменения эти носят преимущественно качественный характер и затрагивают все аспекты развития. Сдвиги в физиологической системе и психике подростка связаны в первую очередь с кардинальной перестройкой в эндокринной и нервной системах. Трудности, возникающие при взаимодействии с ребенком, неадекватность его поступков, импульсивность его поведения, резкие изменения сферы интересов и т.п. являются внешним проявлением тех процессов, которые происходят во внутреннем мире подростка.

Задача взрослых на данном этапе заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать нормальность происходящих с ним метаморфоз.

Особенности подросткового возраста.

Подростковый возраст характеризуется беспокойством, тревогой, склонностью подростка к резким колебаниям настроения, негативизмом, конфликтностью и противоречивостью чувств, агрессивностью.

Психологические особенности подросткового возраста:

Перепады настроения;

Желание быть признанным и оцененным другими сочетаюшееся с показной независимостью и бравадой;

Эгоистичность проявляется наряду с преданностью и самопожертвованием;

Грубость и бесцеремонность сочетается с неимоверной собственной ранимостью, колебаниями ожиданий – от сияющего оптимизма к самому мрачному пессимизму;

Обостряется чувствительность к оценке другими его внешности, способностей, силы, умений и все это сочетается с излишней самоуверенностью.

Особенности развития когнитивной (интеллектуальной) сферы.

Развитие познавательных процессов в подростковом возрасте характеризуется переходом к абстрактному, теоретическому мышлению. Подросток в состоянии достаточно легко абстрагироваться от конкретного, наглядного материала, способен к словесным рассуждениям и анализу абстрактных (отвлеченных) идей.

Внимание становиться все более избирательным и в большой мере зависит от направленности интересов ребенка.

Ощущения и восприятие находятся на достаточно высоком уровне развития. Наблюдается активное развитие творческих способностей и формирование индивидуального стиля деятельности, в том числе и умственной. Стиль мышления в основном определяется типом нервной системы, недостатки которой могут компенсироваться другими ее свойствами. Вообще, интеллектуальное развитие ребенка в подростковом возрасте достигает весьма высокого уровня.

Особенности мотивационной сферы

В подростковый период в мотивационной сфере человека происходят кардинальные изменения. Эти изменения носят как количественный так и качественный характер. Выстраивается иерархическая структура мотивов. С развитием процессов самосознания наблюдается качественное изменения мотивов, они становятся более устойчивыми, многие интересы принимают характер стойкого увлечения. Мотивы возникают на основе сознательно поставленной цели.

Главная задача подросткового возраста – обретение взрослости как в физиологическом, так и в социальном плане.

Формирование чувства личной идентичности – одно из важнейших новообразований у подростков, она включает: телесную, сексуальную, профессиональную, идеологическую и моральную идентичность.

В поисках своей идентичности подросток стремится эмансипироваться (отделиться) от родителей. Обретение автономии в переходном возрасте предполагает:

Эмоциональную эмансипацию, т.е. освобождение его от тех эмоциональных отношений, которые образовались у него в раннем детстве;

Формирование интеллектуальной независимости, т.е. способности мыслить самостоятельно, критически, способность самостоятельно принимать решения;

Поведенческую автономию, которая проявляется в самых различных областях жизни подростков – от выбора стиля одежды, круга общения, способов времяпровождения до выбора профессии.

Ведущая деятельность.

Общение со сверстниками в этом возрасте принимает характер первоочередной необходимости.

1. Общаясь со сверстниками подростки получают ту необходимую информацию, которую они не могут получить от взрослых.

2. Общаясь друг с другом они приобретают необходимые навыки социального взаимодействия.

3. Потребность в эмоциональных контактах наилучшим образом удовлетворяется в группе сверстников.

Психосексуальное развитие

Половое созревание – центральный психофизиологический процесс подросткового и юношеского возраста. В основе полового созревания лежат гормональные изменения, конструктивныевлекущие за собой сдвиги в телосложении, социальном поведении, интересах и самосознании. Повышенная секреция половых гормонов объясняет и так называемую подростковую (юношескую) гиперсексуальность, которая проявляется в повышенной сексуальной возбудимости, частых и длительных эрекциях, бурных эротических фантазиях, мастурбации и т.д.

Часто при обсуждении «запретных тем» подростки проявляют цинизм. Это коробит взрослых. Но надо учитывать, что разговор о сексе и других телесных переживаниях со сверстниками позволяет юношам снять вызываемое ими напряжение и отчасти разрядить его смехом. В «смеховой культуре» взрослых также имеется много сексуальных мотивов. Стоит ли удивляться, что у подростка даже тычинки и пестики вызывают эротические ассоциации?

По мнению ученых, невозможность выразить в словах свои эротические переживания из-за отсутствия общества сверстников или вследствие большой застенчивости может отрицательно повлиять на развитие личности. Поэтому воспитателю следует беспокоиться не только о тех, кто ведет «грязные разговоры», но и о тех, кто молча слушает; именно эти ребята, не способные выразить и «заземлить» волнующие их смутные переживания, иногда оказываются наиболее впечатлительными и ранимыми. То, что у других выплескивается наружу в циничных словах, у этих отливается в глубоко лежащие и в силу этого устойчивые фантастические образы.

Мастурбация является одним из проявлений подростковой и юношеской сексуальности. Она служит средством разрядки полового напряжения, вызываемого физиологическими причинами. Вместе с тем, она стимулируется психическими факторами: примером сверстников, желанием проверить свои половые потенции, получить удовольствие и т.д. У многих мальчиков именно мастурбация вызывает первое семяизвержение, причем, чем раньше созревает подросток, тем вероятнее, что он мастурбирует.

Применительно к подросткам и юношам тревожить должен не сам факт мастурбации (т.к. она массовая) и даже не ее количественная интенсивность (т.к. индивидуальная «норма» связана с половой конституцией), а только те случаи, когда мастурбация становится навязчивой, вредно влияя на самочувствие и поведение старшеклассника. Однако и в этих случаях онанизм – не столько причина плохой социальной адаптации, сколько ее симптом и следствие.

По мнению ученых, раньше, когда мастурбация считалась причиной необщительности, замкнутости подростка, все силы направлялись на то, чтобы отучить его от этой привычки. Результаты были, как правило, ничтожны и даже отрицательны. Сейчас поступают иначе. Вместо того, чтобы втолковывать подростку, как плохо быть онанистом (все это только увеличивает его тревогу), пытаются тактично улучшить его коммуникативные качества, помочь занять приемлемое положение в обществе сверстников. Как показывает опыт, эта позитивная педагогика гораздо эффективнее.

Самая сложная проблема психосексуального развития в подростковом и раннем юношеском возрасте – формирование сексуальной ориентации, т.е. системы эротических предпочтений, влечения к лицам противоположного (гетеросексуальность), своего собственного (гомосексуальность) или обоего пола (бисексуальность). Вопреки распространенному мнению, что подростков «совращают» взрослые, большинство контактов происходит между сверстниками.

Положение учителя или воспитателя, сталкивающегося с какими-то необычными проявлениями юношеской сексуальности (большей частью они проходят в тайне и остаются незамеченными), чрезвычайно сложно. От него требуются специальные знания и человеческий такт. Сексуальная ориентация в большинстве случаев не является делом свободного выбора, изменить ее чрезвычайно трудно, а то и вовсе невозможно. Это обязывает учителя быть прежде всего гуманным, помня, что за сексуальными проблемами всегда стоят проблемы человеческие. Особенно важно не допускать актов насилия и унижения человеческого достоинства. Наклеивание ярлыков, запугивание может оказать значительно более сильное патогенное влияние, чем пережитый сексуальный опыт.

– этап психического развития, переход от младшего школьного возраста к подростковому. Проявляется стремлением к самовыражению, самоутверждению, самовоспитанию, потерей непосредственности поведения, демонстрацией независимости, снижением мотивации к учебной деятельности, конфликтами с родителями, педагогами. Подростковый кризис завершается формированием нового уровня самосознания, появлением способности познавать собственную личность при помощи рефлексии. Диагностика выполняется психологом, психиатром, основывается на клинической беседе, психодиагностике. Коррекция негативных проявлений проводится воспитательными методами.

Диагностика

Вопрос о диагностике подросткового кризиса становится актуальным при выраженном негативизме, высокой конфликтности ребенка, снижении интереса к учебе, недостаточной успеваемости. Обследование проводит психолог, врач-психиатр . Определяется факт наличия кризиса, особенности течения, составляется прогноз. Используются следующие методы:

- Беседа. Клиническое обследование выявляет характерные эмоциональные реакции, паттерны поведения и мышления. В ходе опроса родителей специалист выясняет доминирующие симптомы, их выраженность, частоту проявления.

- Опросники. Исследуется эмоционально-личностная сфера подростка: заостренные характерологические черты, способы реагирования в критических ситуациях, степень невротизации, риск социальной дезадаптации. Используется Патохарактерологический диагностический опросник (А. Е. Личко), опросник Леонгарда-Шмишека, опросник EPI Айзенка.

- Проективные методики. Рисуночные тесты, тесты интерпретации образов и ситуаций позволяют определить отрицаемые, скрываемые и неосознаваемые особенности личности ребенка – агрессивность, импульсивность, лживость, сентиментальность. Применяется рисунок человека, несуществующего животного, человека под дождем, тест Роршаха, метод портретных выборов (тест Сонди).

В специальном лечении подростки не нуждаются, может быть необходима психологическая помощь в налаживании гармоничных отношений ребенка и родителей, педагогов, сверстников. Специалист проводит групповые тренинги, ориентированные на развитие рефлексии, принятия себя, предоставляет . К способам сглаживания кризисных проявлений относятся:

- Поиск компромиссов. В конфликтных ситуациях необходимо находить «точки соприкосновения» интересов. Принимать условие ребенка в обмен на выполнение обязательства («мы не входим в комнату, ты наводишь порядок трижды в неделю»).

- Правила для всех. Определенные требования, традиции должны соблюдаться всеми членами семьи. Никому не дается послаблений («едим в столовой, после 9 часов не включаем музыку, выносим мусор по очереди»).

- Равноправие. Необходимо вовлекать подростка в обсуждение семейных дел, проблем, планов. Важно предоставить ему возможность высказаться, учитывать его мнение при принятии окончательного решения.

- Эмоциональное равновесие. Не стоит поддаваться на провокации подростка. Нужно сохранять спокойствие, демонстрировать уравновешенность в конфликте как атрибут взрослости.

- Интерес, поощрение, поддержка. Доброжелательные, доверительные детско-родительские отношения – базовое условие преодоления кризиса. Необходимо интересоваться увлечениями ребенка, хвалить за проявления самостоятельности и ответственности, делегировать обязанности как выражение доверия.

Профилактика

Новообразованием кризиса является способность рефлексивно оценивать собственные личностные качества, способности, возможности, недостатки. Формируется чувство ответственности, понимание свободы. Возникает сепарация подростка от родителей, но сохраняются близкие отношения. Чтобы предупредить затяжное течение, развитие осложнений кризиса необходимо проявить гибкость в отношениях с ребенком: сохранить доверительные отношения и обеспечить «суверенитет» – признать самостоятельность и независимость, предоставить право выбора, вовлекать в решение важных семейных вопросов.